Temps de lecture : 7 minutes.

Temps de lecture : 7 minutes.

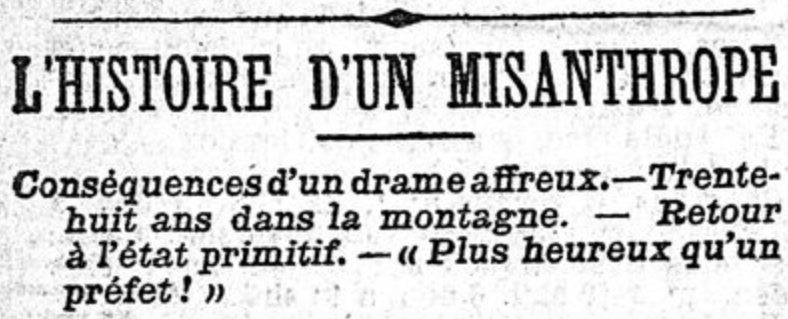

Entendant parler d’un personnage retourné à l’état primitif dans les montagnes vosgiennes depuis 38 ans, le correspondant à Remiremont du Petit Journal rendait visite à un vieillard à l’hospice de Saulxures‑sur‑Moselotte le jour de la Toussaint 1902. Le vieil homme de 73 ans lui racontait toute son histoire, quelque peu enjolivée, qui paraissant le 5 novembre dans les colonnes du quotidien parisien1.

L’Horreur est humaine

Quirin Dubief est né le 16 septembre 1829 à Saulxures‑sur‑Moselotte dans la ferme de son grand-père maternel Quirin Antoine au Rupt‑de‑Bâmont (un écart de la commune), ce qui lui vaut d’être prénommé ainsi par sa mère. Ses parents, Jean François Dubief, surnommé « le Cuisinier », et Anne‑Marie Antoine, étaient des cultivateurs assez aisés. Quirin est envoyé à l’école communale de la Toussaint au mois de mars où il apprend un peu à lire en plus de quelques notions de géographie. Le reste de l’année est consacré aux travaux agricoles. Mais son enfance n’est pas aussi heureuse qu’on puisse le croire. La mortalité infantile emporte sa petite sœur Marie‑Louise qui n’a que quelques mois en 1837 puis son petit frère Claude en 1847. Qui plus est, son père François est violent avec sa mère, ce qui provoque leur séparation au printemps 1867. En conséquence, le neveu de sa mère Anne‑Marie, Antoine Pierrat, riche propriétaire, lui offre de la loger gratuitement dans une ferme qu’il n’utilise guère au Pré‑de‑l’Envers. Toutefois, Anne‑Marie est devenue impotente et doit rester le plus souvent alitée. Heureusement, elle reçoit les aumônes du voisinage et son ancien mari, probablement honteux de ses actions passées, lui apporte toujours du pain et des légumes tous les deux ou trois jours. Malgré tout, Antoine apprend qu’elle est tombée malade et décide de la loger chez lui au Rupt‑de‑Bâmont pour la soigner en juillet 1867. Le 29, d’accord avec ses quatre enfants, le brave neveu part vers 16h00 accompagné de son fidèle roquet noir pour ramener sa parente. Il arrive probablement au Pré‑de‑l’Envers entre 17h00 et 18h00. Inquiets de ne pas revoir leur père accompagné de leur grand-tante, les enfants Pierrat partent à leur tour vers 19h00. En entrant dans ladite ferme, ils retrouvent leur père au milieu de la cuisine, face contre terre dans une mare de sang, dépouillé de ses vêtements, sa canne toujours en main. Il avait été frappé de cinq coups de pioche. Anne-Marie Antoine, quant à elle, avait été égorgée dans son lit. Le sang coulait jusque sur ses sabots. Quirin finit par apprendre l’assassinat de sa pauvre mère et d’Antoine Pierrat, qu’il considérait comme un père. Fou de chagrin, Quirin s’est enfui dans la montagne et s’est réfugié dans l’anfractuosité d’un rocher près du Haut‑du‑Roc à plus de 1000 mètres d’altitude. Il souhaitait désormais vivre loin des hommes et de leur violence pour toujours.

Du côté de la Justice, l’enquête se tourne d’abord, bien évidemment, vers son père François Dubief, mais celui-ci possède un alibi solide. Le 25 juillet 1868, presque un an après le double homicide, la gendarmerie arrête Prix Noël2, surnommé « Futré », un journalier et domestique de culture saulxuron illettré réputé pour être violent (il avait déjà été condamné en 1859 pour « coups volontaires et injures »). De plus, Noël avait développé une importante rancune contre Pierrat qu’il considérait comme l’auteur de son renvoi de la scierie Mataillet à Bâmont3. Si deux précédentes perquisitions le 30 juillet puis à nouveau en décembre 1867 n’ont pas été suffisantes pour justifier l’arrestation du sieur Noël, l’accusation par sa propre épouse entendue par des témoins à ravivé les soupçons des magistrats. Suite à une dispute, Madame Noël aurait déclaré à son mari : « Tu veux donc faire de moi comme tu as fait d’Antoine Pierrat ». Il passe devant la Cour d’assises de Remiremont le 4 décembre 1868. En dépit de la défense de son avocat, Maître Maud’heux, qui soutient que les preuves sont insuffisantes4, Noël est reconnu coupable avec circonstances atténuantes5. La peine s’élève à 20 ans de travaux forcés6. Il est d’abord envoyé au bagne de Toulon en 1869 puis en Nouvelle‑Calédonie en 18717. Il décède le 22 juillet 1890 au bagne.

Le Misanthrope (1867-1902)

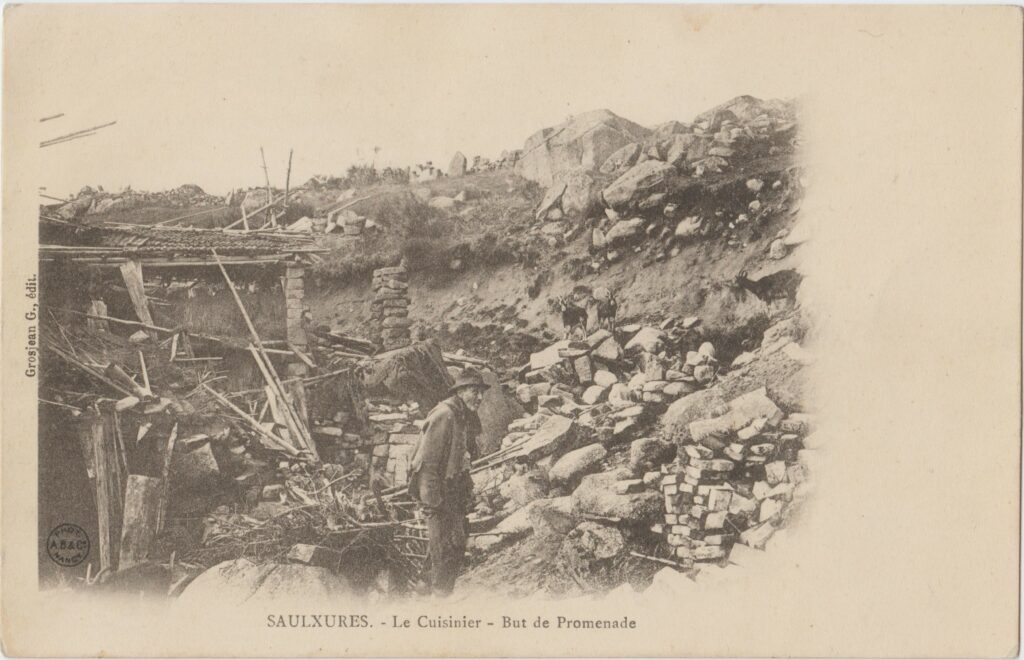

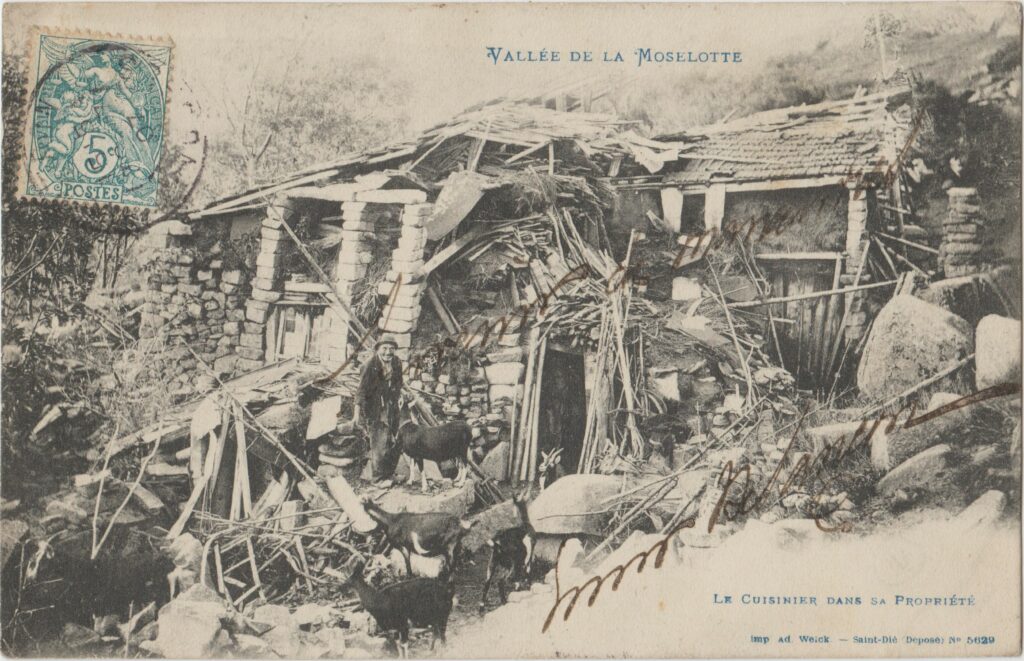

Suite à ce drame affreux, Quirin construit une hutte au Zéfeut (773 mètres d’altitude) sur un pâtis communal. En 1892, il acquiert enfin le terrain sur lequel il a « bâti ». Il représente 29 ares et 33 centiares et lui coûte 35 centimes de contribution foncière annuelle, somme qu’il ne paiera jamais malgré les nombreux avertissements de l’Administration apportés par le facteur. Son habitation est très rudimentaire : il empile quelques pierres plates, fixe des planches de bois, ramasse des tuiles çà et là et bouche les ouvertures avec du foin et de la mousse.

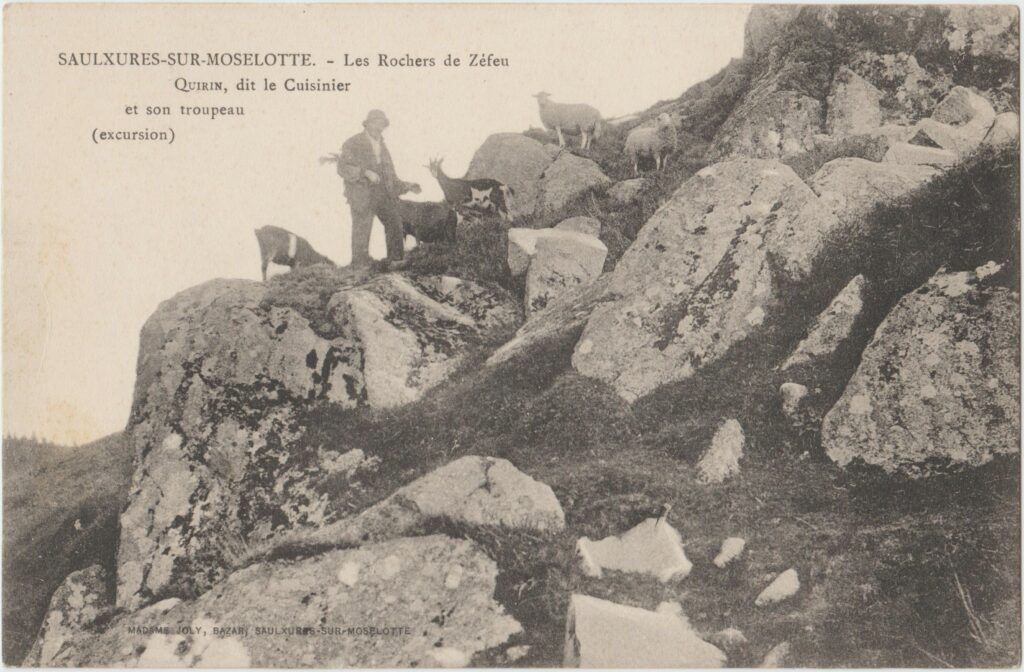

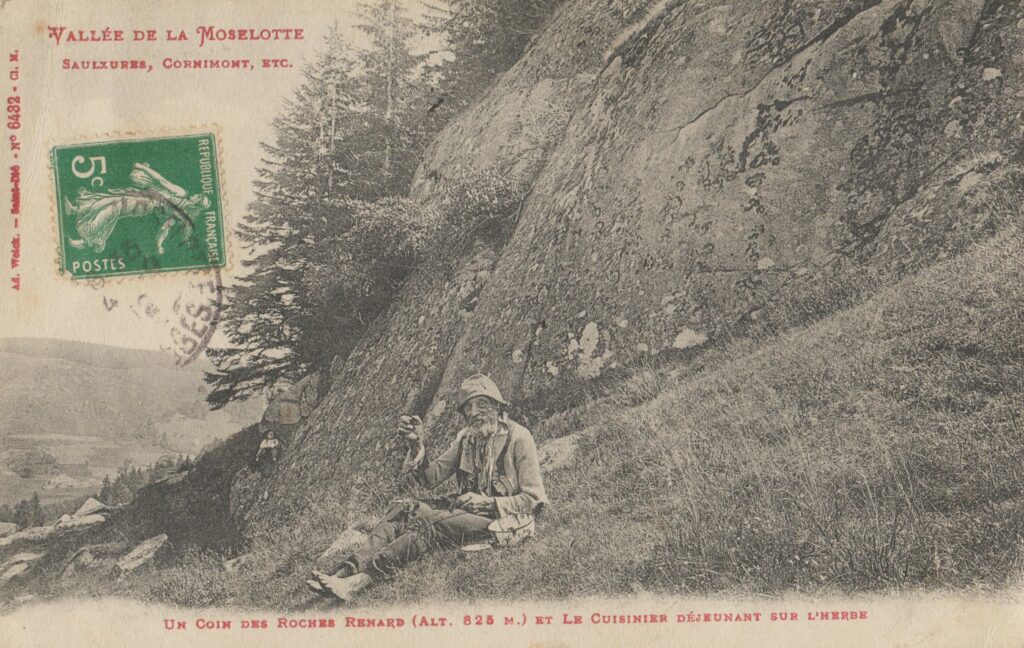

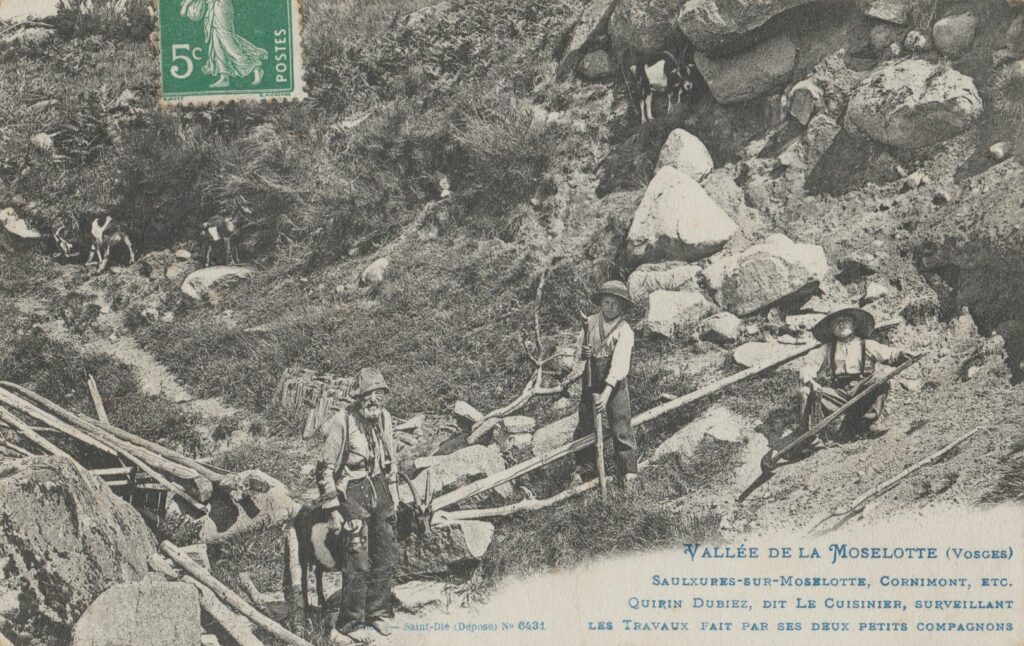

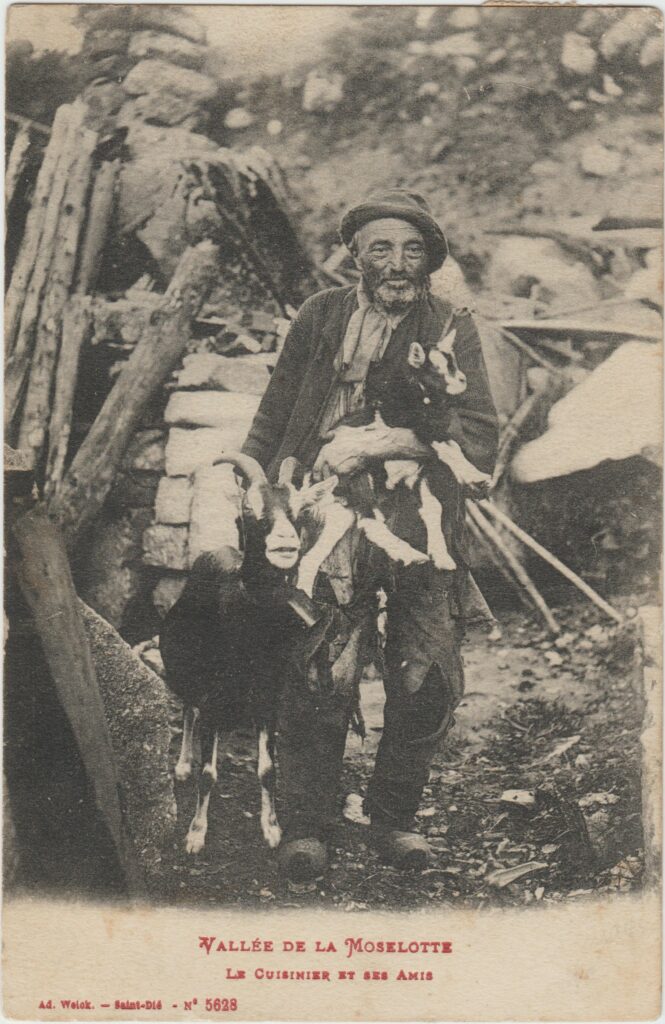

Mais décrivons un peu le personnage. La barbe et les cheveux en bataille, il n’est vêtu que d’un vieux pantalon, d’une peau de chèvre en guise de manteau, d’une écharpe et d’un large bonnet. Il ne s’adresse aux visiteurs qu’en patois, ce qui renforce le pittoresque de l’ermite. Son quotidien, bien que simple, est rude. L’Alceste vosgien élève des chèvres et des moutons qu’il fait paître à la Tête‑des‑Renards, aux Roches du Zéfeut et même jusqu’à Cornimont. Il tond ses moutons une fois l’an. Il leur parle affectueusement, comme à des enfants. Il se nourrit exclusivement de pommes de terre, de lait de chèvre, de noisettes et de baies sauvages. L’Heure, il la connaît grâce à un cadran solaire rudimentaire qu’il a construit lui‑même avec trois morceaux de bois. Même lors des plus rudes hivers, il ne quitte jamais son modeste abri. Parfois, de fortes chutes de neige l’obligent à rester enfermé jusqu’au retour des beaux jours. Pour tout divertissement, il ne possède qu’une vieille édition de l’Imitation de Jésus‑Christ. Du reste, il mène une vie en solitaire. D’abord, il cesse de voir son père qui décédera seul à l’hospice le jour de la veillée de Noël 1889. En outre, il semble oublier le reste de sa famille, notamment ses cousins.

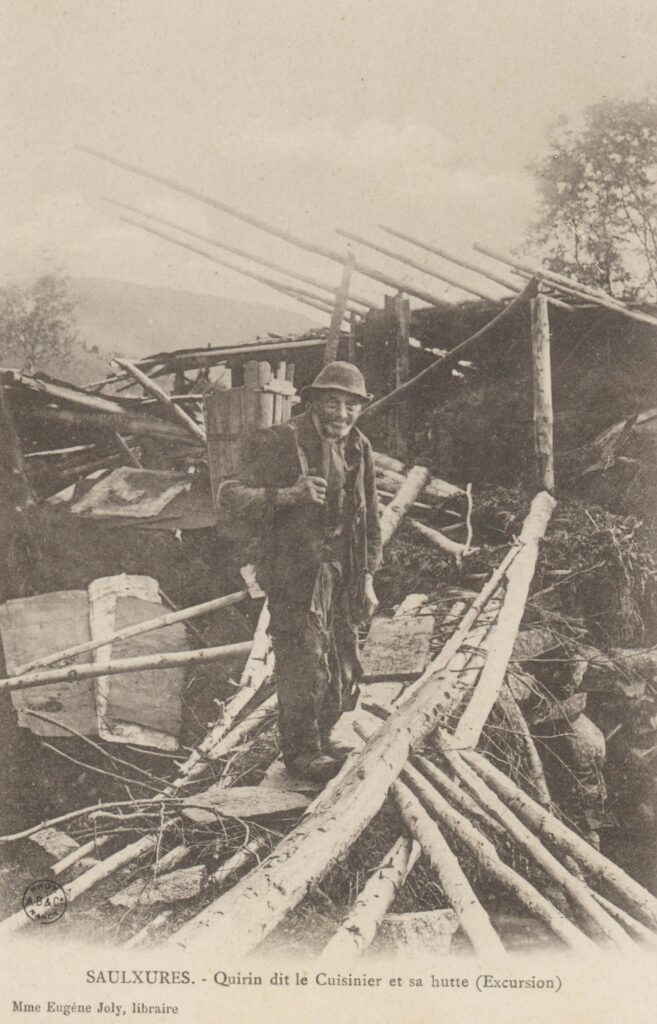

Seuls deux petits garçons lui tiennent compagnie de temps en temps comme le prouvent quelques cartes postales du début du XXe siècle. Assez vite, on le connaît sous le nom de « l’Homme des Bois » ou bien plus souvent comme « le Cuisinier », surnom hérité de son père. Sa cahute pittoresque devient une attraction pour touristes, une belle étape de randonnée popularisée par les pionniers de la photographie dans nos montagnes. On peut citer un mystérieux « M. » travaillant pour Adolphe Weick de Saint‑Dié, Clarisse Maurice, une libraire de la Grand-Rue de Saulxures éditant sous le nom de « Mme Eugène Joly », et Gustave Grosjean, receveur‑buraliste et éditeur de Bâmont.

Les Vieux Jours (1902-1911)

En janvier 1902, Quirin tombe gravement malade et souffre de violentes fièvres. Découvert ainsi dans sa hutte par un montagnard, il est amené à l’hospice Géhin de Saulxures. Mais dès qu’il retrouve un peu de force, il retourne dans la montagne pour veiller sur ses bêtes. Finalement, les soignants sont obligés de placer le petit troupeau dans un enclos près de l’hospice pour empêcher Quirin de s’enfuir. Pour s’occuper, l’ancien se promène dans le village. Sans que l’on sache vraiment pourquoi, il refuse d’entrer dans l’église Saint‑Prix. Lorsqu’on lui demande la raison, il rétorque que l’édifice est trop « sale ». Étrange venant d’un homme qui a passé près de 40 ans dans les bois toujours habillé des mêmes vêtements. Il se contentait de s’agenouiller sous le portail d’entrée pour prier. Par ailleurs, Dubief n’a rien d’un mendiant. Il refuse systématiquement l’argent et l’alcool et, si l’on arrive à lui faire accepter un présent, il ne peut s’empêcher de donner quelque chose en échange. Ainsi, lorsque le correspondant du Petit Journal lui fait accepter une boîte d’allumettes en 1902, Dubief bourre ses poches de noisettes et insiste pour que le journaliste partage son petit repas. Néanmoins, la vie à l’hospice, situé en pleine Grand-Rue, ne lui convient pas. Son ancien quotidien lui manque et il retourne bien vite sur sa colline. Le recensement de 1906 indique qu’il est à nouveau présent au Rupt‑de‑Bâmont comme « gardeur de chèvres ». Cependant, au soir du 19 juillet 1908, alors qu’il a 78 ans, il éparpille des brindilles et du foin autour de son fourneau pour les faire sécher. Aux alentours d’une heure du matin, il est réveillé par une impressionnante lueur venant de derrière le four. Il se leva et tenta de combattre l’incendie en jetant dessus des seaux d’eau et du foin mouillé. Plusieurs voisins lui vinrent en aide également, mais la fournaise prit bientôt des proportions irrépressibles. La cabane fut détruite, une chèvre et son chevreau succombèrent aux flammes et les maigres économies de « l’Homme des bois » avaient disparu au petit matin8. Désormais, il ne lui restait plus rien. Le recensement de 1911 indique qu’il est à nouveau pensionnaire de l’hospice de Saulxures9. Pourtant, il s’est bien éteint le 19 mars 1911 dans sa « cahute-abri » en partie reconstruite, comme le déclare son acte de décès, à l’âge honorable de 81 ans. Il laisse comme seuls héritiers quatre cousins germains.

Pour terminer, le correspondant du Petit Journal lui demandait s’il était satisfait de la vie qu’il avait mené. Ce misanthrope original lui répondait en souriant : « Je suis plus heureux qu’un préfet, et ce n’est pas peu dire… ».

Notes

- « L’Histoire d’un Misanthrope », in Le Petit Journal, 5 novembre 1902, p. 6. ↩︎

- « Audiences des 3 et 4 décembre », in Le Courrier des Vosges, 5 décembre 1868, p. 2. ↩︎

- Registre d’arrêts de la Cour d’assises, 1867-1868, 2 U 115 (Arch. dép. des Vosges). ↩︎

- « Vosges », in L’Espérance : courrier de Nancy, 13 décembre 1868, p. 3. ↩︎

- « Cour d’assises des Vosges », in Le Courrier des Vosges, 8 décembre 1868, p. 2‑3. ↩︎

- Registre d’arrêts et de comptes rendus sommaires de la Cour d’assises, 1866-mars 1882, 2 U 89 (Arch. dép. des Vosges). ↩︎

- Dossier individuel de bagne de Prix Noël, FR ANOM COL H 526 (Arch. nat. d’Outre‑mer). ↩︎

- « Incendie à Saulxures », in L’Est républicain, 24 juillet 1908, p. 3. ↩︎

- Recensement de population de Saulxures-sur-Moselotte, 1911, 6 M 1026-110445 (Arch. dép. des Vosges). ↩︎

Explorateurs des montagnes d'archives des Vosges

Explorateurs des montagnes d'archives des Vosges

4 réponses sur « Quirin Dubief, le misanthrope de Saulxures-sur-Moselotte »

Merci ! C’est superbe et bien documenté. Juste à la phrase : « Même lors des plus rudes hivers, il ne quitte jamais son modeste abri. Parfois, de fortes chutes de neige l’obligent à rester enfermer jusqu’au retour des beaux jours. Pour tout divertissement, il ne possède qu’une vieille édition de l’Imitation de Jésus‑Christ. »

écrire « enfermé ».

Merci ! Celle-ci est passée à l’As ! C’est corrigé

Merci pour ce beau récit qui met à l’honneur un vosgien dont on n’entendra jamais parler dans les livres d’histoire. A nous de les faire vivre. Je suis en train d’élaborer une monographie familiale pour que mes enfants connaissent leurs racines vosgiennes …

Merci beaucoup pour votre message et bonnes recherches.